RANDONNEES PEDESTRES DANS LE PAYS DE SAVERNE

La grotte Saint-Vit, le château de Greifenstein (griffon) et le Rappenfels

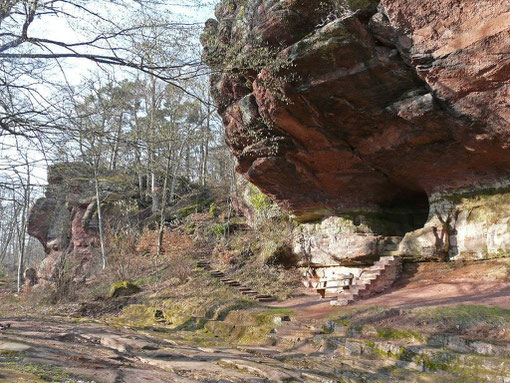

La grotte Saint-Vit (Saint Guy), à Saverne (67), à une altitude de 395m, abrite, aujourd’hui, une chapelle qui, à l’origine, se situait sur le sommet du rocher qui la surplombe

alors que la grotte était habitée par un ermite. Devant la grotte, un magnifique jardin étagé, entretenu par des bénévoles, déploie, au printemps, sa floraison luxuriante et un somptueux panorama

s’ouvre sur les environs.

A une demi-heure de là se trouvent les ruines du château médiéval du Griffon (Grafenstein), à une altitude de 360m. On peut monter dans l’une des tours, ce qui permet d’avoir un magnifique point de vue.

Au-delà de la grotte Saint-Vit, en se dirigeant vers Stambach, on suit un sentier qui mène au Rappenfels, qui est un promontoire rocheux, à une altitude de 383m, au-dessus de la vallée de la Zorn, et qui offre une vue exceptionnelle sur le Greifenstein, le Haut-Barr, le Geroldseck et le Brotschberg.

La forêt, sur la crête, avec ses vieux chênes, hêtres et sapins, est belle et paisible.

Pour accéder à la grotte Saint-Vit, prendre, à partir de Phalsbourg (Moselle), la RD38, en direction de Lutzelbourg, qui devient, dans le Bas-Rhin, la RD132. Entre Stambach et Saverne, prendre, à gauche, la route forestière du Greifenstein, franchir la voie ferrée puis suivre le chemin, à gauche, qui mentionne la direction de la grotte, jusqu’à son extrémité. Se garer et poursuivre, à pied, en suivant le balisage du Club Vosgien.

Photos prises le 22 avril 2011

La grotte Saint-Vit

Le château de Greifenstein

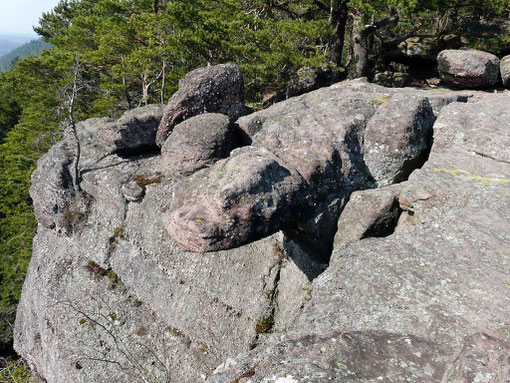

Le Rappenfels

Le Wasservald, site gallo-romain

Pour se rendre au Wasservald, site gallo-romain d’une crête vosgienne, il faut se rendre à STAMBACH (67), par la RD38, entre LUTZELBOURG et SAVERNE, puis emprunter la route forestière de HULTEHOUSE, jusqu’à la fin de sa partie macadamisée, et se garer sur le parking. Continuer à pied jusqu’à un chemin balisé « couronne jaune » qui conduit directement aux vestiges.

On découvre, en premier lieu, des tombes construites sous forme de petits enclos ouverts, en pierres sèches, avec des stèles (hauteur : 35 cm, longueur : 70 cm) qui, probablement, devaient se trouver, à l’origine, au centre. L’analyse géobiologique d’une de ces tombes, montre la présence, en son milieu, d’une cheminée cosmo-tellurique négative, à 3 bras, placée sur un nœud Hartmann négatif, de niveau 3.

On tombe ensuite sur un long chemin bordé de murs en pierres sèches dont il ne reste que les soubassements mais en bon état général. A un moment, celui-ci s’élargit sur la gauche en un demi-cercle qui devait être un bâtiment semi-circulaire.

Un peu plus loin se dressent les vestiges de 2 bâtiments, d’une seule pièce chacun. Les murs sont situés selon les axes cardinaux. Un bâtiment a son ouverture à l’ouest, l’autre à l’est. Sur le plan géobiologique, l’espace de ces bâtiments est en zone neutre avec, au fond une zone positive.

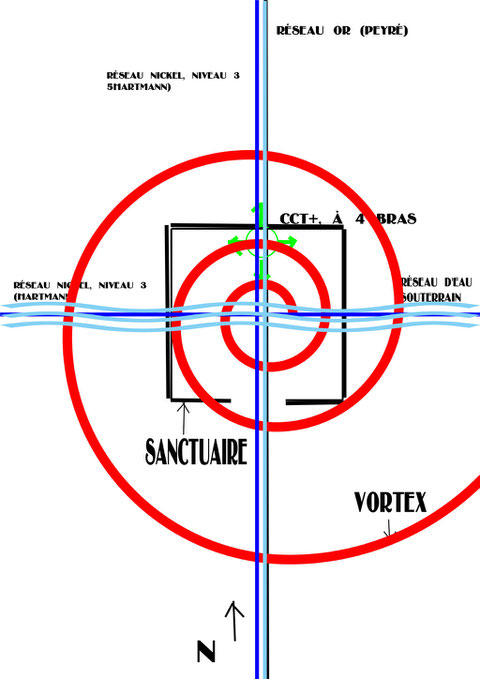

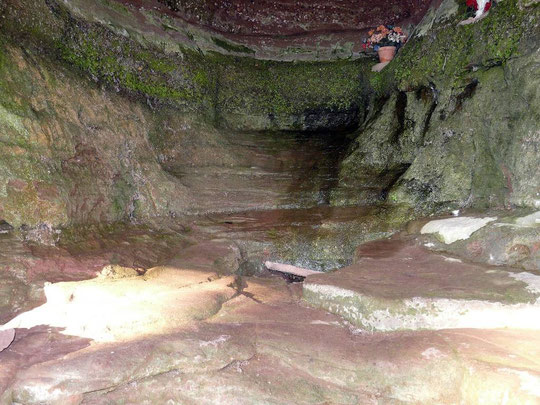

On accède ensuite au sanctuaire, le Fanum, qui est un grand rectangle bordé de murs en pierres sèches et dans lequel se trouve le temple, la Cella, bâtiment de dimensions modestes (environ 6,50 mx5,50m), très intéressant sur le plan géobiologique : en son centre se trouve un vortex placé au croisement de réseaux Hartmann positifs, de niveau 3, d’un réseau or (Peyré) et d’un cours d’eau souterrain ; au fond de la Cella , dans l’axe, trône une cheminée cosmo-tellurique positive, à 4 bras. Bien entendu, le bâtiment est orienté selon les points cardinaux. Ce qui est curieux, c’est que son ouverture soit située au sud alors que l’on pouvait s’attendre à la trouver à l’est (soleil levant). Autour de la Cella se trouve un déambulatoire qui se parcourt de gauche à droite, avant d’entrer dans le temple.

Plus loin, un peu à l’écart, se présentent de vastes plateformes de grès, en légère saillie du sol, dont une comporte une cupule, ainsi qu’un menhir de 1,18 m de haut et d’une section de 21x40x15x40 cm. Vérification faite, ce menhir est bien à sa position d’origine, au croisement d’un courant tellurique et d’un courant hydraulique, et correctement orienté (une face au nord). A proximité, est implanté un bâtiment d’une seule pièce semblable à ceux déjà rencontrés.

Autour du site, j’ai pu également localiser la triple enceinte celtique.

Je n’ai pas de connaissances particulières sur la civilisation gallo-romaine et ne suis donc pas en mesure de donner des indications sur la richesse archéologique de ce site, pourtant évidente. Cependant, il me semble que les chercheurs pourraient s’enrichir et améliorer leur compréhension de la civilisation celtique en s’assurant du concours d’un géobiologiste...ne serait-ce que pour confirmer ou infirmer certaines hypothèses grâce à la découverte et à la localisation des phénomènes telluriques sur lesquels s’appuyaient nos ancêtres pour la construction de leurs villes et villages.

Photos

Le rocher du saut du prince Charles, à Saverne

Pour se rendre à ce rocher (altitude : 340m), d’une douzaine de mètres de hauteur, il faut se garer à l’entrée du jardin botanique de Saverne ; le rocher se trouve tout près. La légende raconte que, de celui-ci, le prince Charles (Charles IV de Lorraine ?), pour échapper à des ennemis qui l’auraient pris en chasse, aurait fait franchir à sa monture cette haute roche, si bien que des marques des fers du cheval se seraient formées dans la pierre, en contrebas. Evidemment, cette légende n’est pas à prendre au sens littéral...En haut du rocher, on a une très belle vue sur la ville de Saverne. A la base du rocher se trouve une grotte assez profonde (présence d’un vortex et d’une cheminée cosmo-tellurique, à 4 bras, en son centre). Une route, dite « Route renaissance », construite au XVIème siècle, permettait de franchir le col. Elle passe devant la grotte, au pied du rocher. On y voit de profondes ornières taillées par l’homme et qui guidaient les charrois, ainsi que des entailles pour caler les véhicules. De beaux rochers se présentent le long de cette ancienne route et bordent la forêt.

Photos prises le 23 mars 2011

Le tour du Brotsch

Voilà une randonnée pédestre à recommander ! Elle offre de somptueux points de vue et la forêt y est belle. Pour s’y rendre, à partir de Saverne (67), il faut emprunter la route qui mène au Haut-Barr (D171) ; lorsque l’on arrive à un lacet, continuer tout droit sur une route forestière qui conduit à Hexentisch (Table des sorcières). Stationner sur le parking et commencer la randonnée en empruntant, à droite, la route forestière du Brotsch (GR53), en suivant le balisage rectangle rouge. Se diriger ensuite en suivant le sentier anneau rouge ; on aboutit au Petit Krappenfels, rocher qui culmine à 460 m. Emprunter alors le chemin balisé par un rectangle rouge/blanc/rouge et qui mène au rocher J.L.Huck d’où l’on a un très beau point de vue. En montant vers le sommet du Brotsch, à gauche, on peut admirer un magnifique panorama donnant sur le Haut Barr et le Geroldseck et sur la ville de Saverne. On accède ensuite à la tour crénelée du Brotsch (530 m), construite en grès des Vosges, en 1897, par le Club Vosgien. Du sommet de cette tour, on découvre un panorama fabuleux. Un peu plus loin, on arrive au Rocher du Brotsch (517m) composé d’un amas rocheux très attrayant, comportant, en particulier, une roche évoquant l’avant d’un crocodile, d’où l’on a une très belle vue sur la montagne. Au niveau géobiologique, j’y ai fait les constatations suivantes :

-présence d’une cheminée cosmo-tellurique positive (33/33/33), à 4 bras, et d’un vortex, avant le bloc rocheux d’extrémité,

-le lien du vortex est dans l’axe nord/sud,

-le niveau vibratoire est exceptionnel puisqu’il atteint 450 000uB, au cœur du vortex, et qu’il est, en moyenne, de 80 000uB.

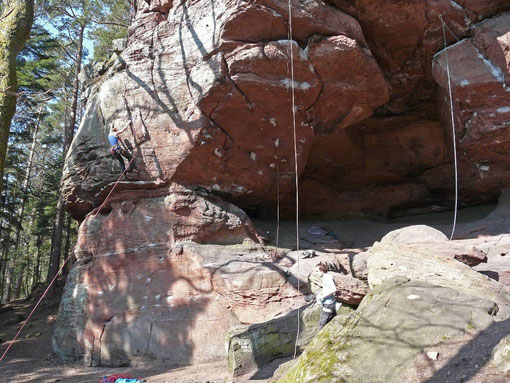

Puis on parvient à la grotte haute et spectaculaire du Brotsch, très prisée par les amateurs d’escalade. Dans la descente qui suit, on découvre un petit menhir, en bordure du sentier, correctement orienté et situé, comme il se doit, à un croisement d’un courant tellurique et d’un cours d’eau souterrain. On arrive enfin à la Cuve de pierre (410 m), au dessus incliné, et qui est un massif bloc de pierre taillé dans la masse et évidé et qui se présente comme une cuve parfaitement cylindrique, d’un diamètre extérieur de l’ordre de 4,50m et d’une hauteur d’environ 2 mètres.

Photos prises le 23 mars 2011

Épisodiquement

vôtre

Épisodiquement

vôtre